初期評価

| 要因 (Factor) |

結果(Consequence) |

| 研究のデザインや実施における限界(バイアスのリスク) | |

| 研究の非一貫性 | |

| エビデンスの非直接性 | |

| 不精確さ | |

| 出版バイアス |

| 要因 (Factor) |

結果(Consequence) |

| 効果の程度が大きい | |

| 全てのありそうな交絡因子が明示された効果を減少させる方向に働いている。あるいは、効果が観察されていないのに当該効果を増大させる方向に働いている。 | |

| 用量反応勾配 |

エビデンスの質に影響する要因は相加的で、各要因における質の低下や上昇がその他の要因に加算され、それによって1つのアウトカムのエビデンスの質を下げたり上げたりするが、エビデンスの質のグレーディングは排他的ではない判断を含んでいる。したがって、GRADEはエビデンスの質のグレーディングの定量的なシステムではない。グレードを下げる、あるいはグレードを上げる各要因は、離散カテゴリではなく、各カテゴリ内およびカテゴリ全般における連続体である。ある特定の要因について総体エビデンスが中間的な場合は、質のグレードを上げるか下げるか(1つ以上の要因により)の閾値の上か下に研究があるどうかの決断は、判断次第である。

たとえば、もし3つの要因(研究の限界、非一貫性、不精確さ)について不確かさがあるもののそれらの各要因はグレードを下げるほど深刻ではない場合、グレードを下げるか下げないかを合理的に行う。あるレビュアは、各カテゴリにおいて疑わしきは罰せずの原理を研究にあたえ、高い質のエビデンスと解釈するかもしれない。また別のレビューは、そのエビデンスのグレードを1段階下げると決断し、中等度の質のエビデンスと判断するだろう。同じアウトカムについてエビデンスの質に関する判断をくだすという状況では個々の要因を一緒に検討して、レビュアはエビデンスの質をグレーディングすべきである。

このような場合、グレードを下げた理由として提供することになる限界について 1つまたは2つのカテゴリを選び、脚注にて選択理由を説明すべきである。また、他の要因の横にも脚注を提示すべきで、グレードを下げないと決断したなら、理由として、いくらかの不確実性はあるがすでに他の要因のためにグレードを下げており、このアウトカムについてのエビデンスの質をさらに下げることは不適切と思われる、というような説明をすべきである。GRADEは、レビューやガイドラインの著者が、 あいまいな決断を認識するような状況においては、明示的で透明性の高い判断をするよう強く推奨している。

連続的なものをカテゴリにわけるという限界にもかかわらず、エビデンスの質を上げたり下げたりする評価の各基準を離散カテゴリとして扱うことは透明性を高める。まさに、GRADEの最大の長所は、再現性のある判断を保証することではなく、利用者にとって透明性の高い明示的な判断を必要とすることである。

注意

何らかの理由で非常に低い質のグレードに下げられてしまった観察研究は、グレードを上げるべきではない。 より大きな画像にはクリックする |

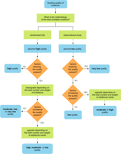

エビデンスの質をグレーディングしやすくするためには、GRADEのダイアグラムに従う。

この図をダウンロードして印刷することもできる。[この資料を閲覧するには Acrobat Readerが必要である] |