非一貫性とは、結果の説明のつかない異質性を指す。

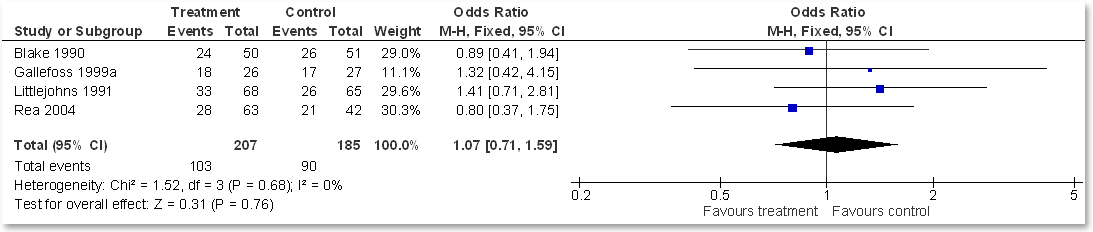

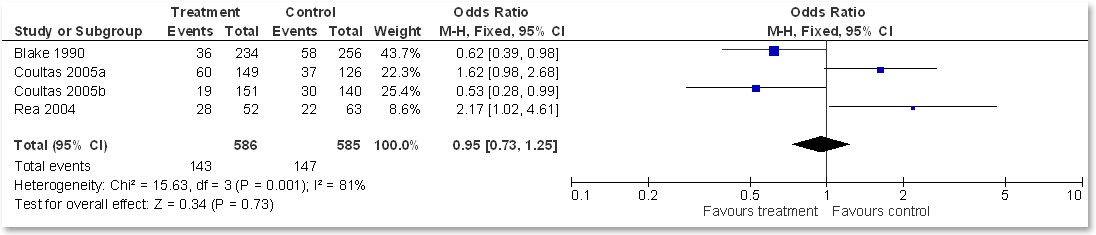

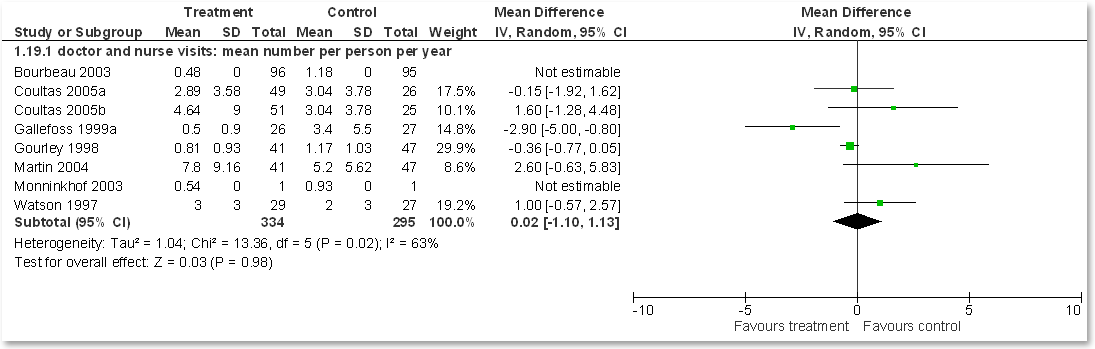

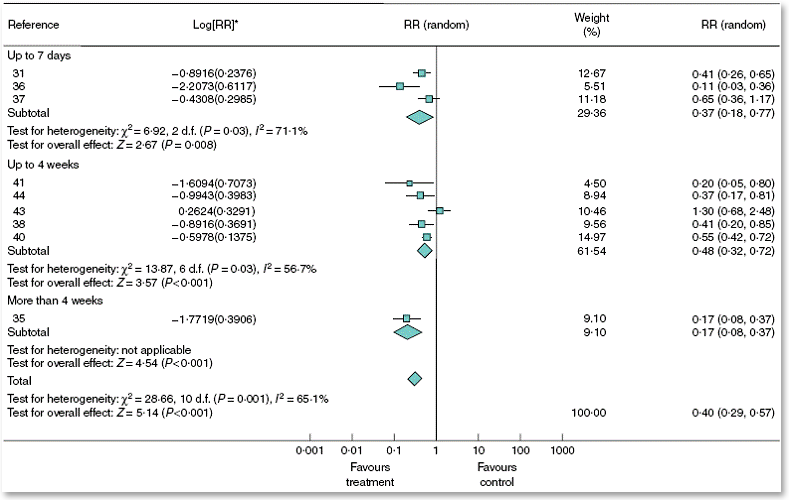

研究全般で治療効果の推定値に大きな相違(すなわち、結果の異質性またはばらつき)がある場合、それは根底にある治療効果の真の差を示唆する。異質性が存在するにも関わらず、研究者がもっともらしい説明を同定できないときは、結果の非一貫性の程度によって、エビデンスの質は1〜2段階グレードを下げられるべきである。

非一貫性は、次の項目における差によって生じる。

- 集団(例、重症の集団でより薬剤効果が高い)

- 介入(例、薬剤の用量が多いほど効果が大きい)

- アウトカム(例、時間とともに治療効果が減少する)

さらに、ガイドラインパネルまたはシステマティックレビューの著者は、結果の非一貫性に起因する根底効果についての不確実性の程度を検討すべきで、エビデンスの質のグレードを1〜2段階下げることもある。

もし非一貫性を説明できるならば、観察された異質性を説明する別個の層別質評価を完成させるべきである(それによってガイドラインパネルは、同定された説明要因、すなわち、集団や介入に基づいて、個別の推奨を作成する可能性もある)。たとえば、介入が頚動脈内膜剥離(専門の外科医の管理下で有益)である高度の頸動脈狭窄の症候性患者に関するエビデンステーブル、そして手術が有益でない中程度狭窄の無症候性患者に関するエビデンステーブル(ただしその作成に意味があれば)を個別に完成させる。異質性が存在し、それが結果の解釈に影響を与えるにも関わらず著者がありそうな説明を同定できないときは、エビデンスの質は低下する。